Haben Sie sich mit dem Thema der selbstfahrenden, mobilen Klinik schon näher befasst?

Man kann sich schon vorstellen, so etwas zu bauen. Die autonom arbeitende Klinik ist ja ohnehin schon vorstellbar. Wenn man das auf die Größe eines Wohncontainers verkleinern kann, dann ist das eine Art Verdichtung der Klinik. So ein Konzept ist durchaus denkbar und auch in Zukunft vielleicht sogar umsetzbar und sinnvoll. Die Menschen müssen dann nicht mehr über eine Stunde fahren, um sich operieren zu lassen. Einzelne automatisierte Aspekte wie die Auswertung radiologischer Daten sind ja heute schon möglich. Aber beispielsweise anhand des Befundes Aortenriss kann man bis jetzt noch nicht automatisiert eine bestimmte Behandlung einleiten. Bei einem Aortenwandriss etwa, einer lebensbedrohlichen Situation, muss innerhalb von Minuten eine Behandlung eingeleitet werden, um die Überlebenschance zu steigern. Da sollte die Klinik nicht mehr als eine Stunde entfernt sein.

Wie könnte so eine selbstfahrende Klinik arbeiten?

Man kann sich das vorstellen als eine modulare Serie von Wohncontainern, die mit Instrumenten wie einem Computertomographen und einen OP-Roboter ausgestattet sind. Ein Patient kommt dort hin, wird basierend auf einem Aufnahmegespräch mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) gescreent, anschließend dann speziellen Diagnosepfaden, wie einem EKG oder einem CT des Herzens zugeführt. Dann wird eine Intervention von einer KI beschlossen, die dann entsprechend von einem OP-Roboter durchgeführt wird. Die Behandlung kann natürlich auch von einem Arzt oder einer Ärztin virtuell betreut beziehungsweise überwacht werden.

Gibt es schon Vorstufen dazu? Welche Therapien und Operationen können beispielsweise heute schon mithilfe von KI und Robotik durchgeführt werden?

Da denkt man über alles nach, was im Grundsinn der KI automatisiert werden kann: Zum Beispiel Robotiksysteme, die in der OP eingesetzt werden, etwa beim Knie. Da geht es noch nicht um lebenswichtige Systeme. Aber da wird mit KI und Robotern das Knie durch ein Künstliches ersetzt. Natürlich ist da ist sehr viel Erfahrung gefragt. Denn der Knochenkopf auf den die Orthese gesetzt wird, muss flach abgesägt werden. Der Patient ist dabei unter Vollnarkose, dann wird das eingespannte Bein eingemessen. Der Computer errechnet die ideale Schnittebene und sagt dem Roboter, wie er schneiden muss. Aktuell durchgeführt wird das noch von einem Menschen, aber im Prinzip ist das der nächste Schritt, dass der Roboter den Schnitt autonom ausführt. Solche nicht lebensbedrohlichen Situationen könnten in so einer autonom fahrenden Klinik schon gut versorgt werden.

Was wird so ein OP-Roboter in der Zukunft können?

Eine neue Kollegin an unserem Department Artificial Intelligence in Biomedical Engineering, Professorin Franziska Mathis-Ullrich, forscht schon intensiv daran, zum Beispiel wie sich diese Technologie etwa in der Hirnchirurgie einsetzen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was der Arzt heute operiert, in der Zukunft auch der Roboter machen kann. Der Operationsroboter „Da Vinci X“, der schon in einigen Kliniken zum Einsatz kommt, ist ja schon ein Weg dahin. Vor allem Patienten mit Prostata- und Nierenkrebs können von dieser Technik profitieren. Allerdings führt der Begriff OP-Roboter hier eigentlich in die Irre, denn das Gerät tut ja noch nichts von allein. Es operiert dabei weiterhin der Arzt oder die Ärztin. Über eine Konsole werden die Roboterarme gesteuert und übertragen das operative Geschick des Anwenders ins Körperinnere. Aber über Algorithmen werden auch solche Instrumente immer intelligenter.

Sind die Menschen denn schon bereit, für die Operation durch ein nicht-menschliches System?

Laut der aktuellen Umfrage Technikradar von der Universität Stuttgart und der Körber Stiftung zu dem Thema „Diagnoseformen im Wandel“ genießen immer noch Medizinerinnen und Mediziner das meiste Vertrauen bei den Bürgern – vor allem, wenn sie Diagnosen auf Basis langjähriger Erfahrung erstellen. Rund 83 Prozent der Befragten halten diese für sehr oder eher sinnvoll. Ärztliche Diagnosen auf der Basis von Datenbanken findet hingegen nur knapp die Hälfte der Interviewten sinnvoll (45,4 %). Und Diagnosen auf der Basis Künstlicher Intelligenz bewerten lediglich 27,5 Prozent der Interviewten positiv. Aber wenn es mal so weit ist, dass die Überlebenschance bei einer OP durch einen Roboter zum Beispiel mehr als 30 Prozent höher ist, werden viele Menschen sich so einen Eingriff überlegen.

Welche Vorteile sehen Sie denn in der KI gegenüber einem menschlichen Mediziner?

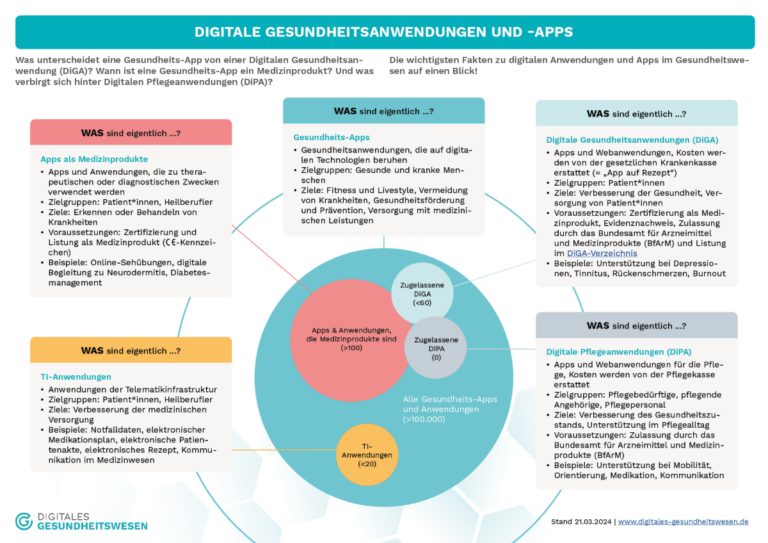

Bei komplizierten Diagnosen ist es heute doch meist so: Drei verschiedene Ärzte geben heute drei verschiedene Bewertungen. So ist das beispielsweise beim Morbus Parkinson. Da ist die KI genauer und zudem reproduzierbar. Das System wird nie müde, steht nicht unter Stress und liefert immer dieselbe Qualität ab. So lässt sich beispielsweise mittels Sensoren der Verlauf der chronischen Erkrankung Parkinson messen. Das ist hilfreich, weil in der Regelversorgung der Patient den Arzt oder die Ärztin nur alle drei bis sechs Monate sieht. Für die Zukunft ist es vorstellbar, dass das Messsystem eine digitale Diagnose durchführt und entsprechende Therapieanpassungen vorschlägt. Mit dem Start-up Portabiles HealthCare Technologies haben wir eine entsprechende Anwendung entwickelt, welche wir gerade als Digitale GesundheitsanwendungGesundheits-App, die ärztlich verschrieben werden kann und deren Kosten von der Krankenkasse übern… … mehr erfahren (DiGAGesundheits-App, die ärztlich verschrieben werden kann und deren Kosten von der Krankenkasse übern… … mehr erfahren) zulassen möchten. Diese ist dann auch erstattbar über das gesetzliche Krankenversicherungssystem. Die Therapieentscheidung selbst wird aber immer vom menschlichen Experten getroffen. Für die Zukunft sind auch sogenannte Closed-Loop Systeme denkbar: so kann bei Parkinson auch ein Gehirnschrittmacher eingesetzt werden, der vom Arzt überprüft und justiert wird. Durch den Einsatz von KI ist es heute schon vorstellbar, besser vorherzusagen, wie und wo die Elektrode dem Patienten am wirkungsvollsten hilft. In der Zukunft kann die KI vielleicht auch die Anpassung der Hirnschrittmacherfunktion in Echtzeit autonom übernehmen. Bis eine solche Funktion zugelassen werden kann, werden aber sicher noch Jahre vergehen und viel Forschung nötig sein.

Über den Gesprächspartner:

Professor Dr. Bjoern Eskofier ist Sprecher des Departments Artificial Intelligence in Biomedical Engineering (AIBE) und leitet den Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.